Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf:  Español (Spanisch)

Español (Spanisch)

Adriana de Domenicos Augen sind müde, als sie um zwei Uhr nachts in ihr Zimmer humpelt. Seit sie in Mexiko-Stadt ist, findet sie oft erst tief in der Nacht Ruhe. Ihr neues Zuhause ist ein winziger Raum, keine acht Quadratmeter groß. Sie lebt in einer Herberge, in der Flüchtlinge umsonst unterkommen. Die Wände sind dünn, das Schnarchen aus dem Nachbarzimmer ist längst ein vertrautes Geräusch für Adriana. Sie schluckt noch eine rote Tablette, dann legt sie sich vorsichtig auf ihr Bett. Die 51-Jährige leidet an einer schweren Immunkrankheit. „Wäre ich nicht aus Venezuela geflohen, wäre ich heute tot“, sagt sie.

Dass sie Venezuela jemals verlassen würde: Das ist für Adriana lange unvorstellbar. Denn in ihrer Heimatstadt Caracas ist sie glücklich. In den frühen 2000ern arbeitet sie als Küchenchefin im Haus des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez. „Er wollte jeden Tag Bananen essen, frittierte Bananen, überbackene Bananen, Bananen aus dem Ofen“, erinnert sie sich und kichert. „Doch irgendwann musste er Diät machen, dann gab es keine Bananen mehr“. Am liebsten backt Adriana mehrstöckige Torten. Beim Präsidenten verdient sie gut, macht Urlaub in Italien, Deutschland, Holland, fliegt mehrmals im Jahr nach Miami. Adriana kauft ein zweistöckiges Haus in Caracas, wo sie mit ihrem Sohn und einem guten Freund lebt. Nicht nur ihr geht es zu diesem Zeitpunkt gut, Venezuelas Wirtschaft boomt, der beliebte Chávez verschenkt Kühlschränke und baut das Sozialsystem des Landes aus.

Eine Diagnose, die alles ändert

Das Jahr 2008 ist der tragische Wendepunkt in Adrianas Leben. Sie kriegt kaum noch Luft, friert am ganzen Körper, ihre Hände färben sich schwarz. Überall hat sie Schmerzen. „Es fühlt sich an, als würde mir jemand das Fleisch von den Beinen reißen“. Sie geht von Arzt zu Arzt, keiner kann ihr helfen. Dann, endlich, stellt man ihr die Diagnose: Sie leidet am Antisynthetase-Syndrom, einer seltenen Immunkrankheit.

"Es fühlt sich an, als würde mir jemand das Fleisch von den Beinen reißen"

Die Krankheit greift vor allem die Muskeln an und ist unheilbar; aber mit Medikamenten können zumindest die Schmerzen und das Fieber gemildert werden. Adriana nimmt jetzt täglich Tabletten. Aber sie kann endlich wieder arbeiten.

Im Jahr 2016 gehen den Krankenhäusern in Venezuela die meisten Medikamente aus. Denn die venezolanische Staatskrise trifft den Gesundheitssektor besonders hart. Die Ärzte sagen Adriana, dass auch ihre Medikamente nicht mehr importiert würden, weil sie zu teuer seien. Ohne Medikamente verschlechtert sich Adrianas Gesundheit täglich, irgendwann kommt sie kaum mehr aus dem Bett. Auf dem Schwarzmarkt gibt es ihre Medikamente nur noch zu Wucherpreisen, die sie sich nicht mehr leisten kann. Ihr wird klar: In Venezuela wartet nur noch der Tod. Ihr bleibt nur die Flucht.

Pragmatismus – ihre größte Stärke

Tausende Kilometer weit weg von Caracas sitzt Adriana heute mit einem großen Strohhut und einer dunklen Sonnenbrille auf einer Parkbank in Mexiko-Stadt. Vor ihr erstrahlt die goldene Kuppel des Palacio Bellas Artes in der Sommersonne. Für das Gebäude hat sie nur ein Wort: „bellísimo“. Die Venezolanerin liebt Kunst; Architektur, das klassische Ballett, Bücher von Hermann Hesse. Sie würde sehr gerne mal reingehen in das Museum im Kunstpalast. Aber die Treppen in dem Gebäude seien zu steil, viel, viel, viel zu steil für sie, sagt sie. Seit sie krank ist, kann sie nur mit einem Krückstock gehen. Und dann auch nur sehr schwerfällig, ihr rechtes Bein zieht sie bei jedem Schritt nach. Dennoch geht sie fast jeden Tag in das Zentrum von Mexiko-Stadt. Mal morgens, mal abends. Adriana hat in Mexiko keinen Job und auch sonst keine festen Termine. Für einen Mensch, der sagt, „ich liebe die Arbeit über alles“, muss das sehr weh tun. Sie würde so gerne wieder kochen und backen. Aber jetzt kramt sie erstmal eine weiße Tablettenschachtel aus ihrer verlotterten Handtasche. Pro Tag nimmt sie zwischen sieben und acht verschiedene Medikamente zu sich.

Über ihre Krankheit spricht sie immer nur, wenn man sie danach fragt. Sie will nicht bemitleidet werden. Wenn es ihr gut geht, dann geht es ihr gut, basta. Dann lebt sie ihr Leben ohne große Sorgen. Wenn es ihr schlecht geht, dann weiß sie, woran das liegt: daran, dass sie ihre Medikamente nicht genommen hat. Ihre Krankheit ist ein Problem, ja, aber lösbar. Dieser Pragmatismus ist vielleicht ihre große Stärke. Ohne ihn hätte sie ihre Flucht von Venezuela nach Mexiko nicht überstanden.

Venezolaner unerwünscht

An ihrem letzten Tag in Caracas im Frühling 2018 ist Adriana so nervös, dass sie am ganzen Körper zittert. Sie hat bewusst nur eine kleine Tasche dabei. Niemandem darf auffallen, dass sie ihr Land verlassen will. Sonst könnten Regierungstrupps sie an der Ausreise hindern. Adriana fährt nach Cúcuta, einer kolumbianischen Stadt an der Grenze zu Venezuela. Auf dem Weg dorthin wird sie ausgeraubt: Handy, Handtasche, 2.000 Dollar, alles ist weg. Um trotzdem nach Bogotá zu kommen, muss sie ihre Cartier-Uhr verkaufen. Ein Geschenk ihres Vaters. Und dazu noch die Schmerzen: alleine die Augen offen zu halten, tut weh. Nur dank 60 Morphiumtabletten für die Reise übersteht sie den Flug nach Bogotá, und von da nach Mexiko-Stadt. Dort, so sagt ihr ein befreundeter Arzt, gebe es Ärzte, die sich auf ihre Krankheit spezialisiert hätten.

"Wenn Sie mich zurückschicken, werde ich sterben"

Als der Flieger in Mexiko-Stadt landet, glaubt Adriana, dass bald alles wieder gut wird. Dass sie wieder als Köchin arbeiten und irgendwann vielleicht sogar ihren Sohn nach Mexiko nachholen kann. Doch noch im Morgengrauen des nächsten Tages zerschellen alle ihre Hoffnungen an der Passkontrolle. Die Grenzpolizisten lassen sie nicht ins Land. Sie wird in einen kahlen weißen Raum gebracht, in dem sie auf dem Boden liegend die Nacht verbringt. Dann sagt ihr ein Beamter der Einwanderungsbehörde, dass sie wieder zurück nach Bogotá fliegen müsse. Man wolle sie und auch alle anderen Venezolaner nicht in Mexiko. Offiziell wird ihre Abschiebung damit begründet, dass sie nicht mit einer Touristenkarte hätte einreisen dürfen. Schließlich wolle sie in Mexiko ja keinen Urlaub machen, sondern einen Asylantrag stellen. „Wenn Sie mich zurückschicken, werde ich sterben“, fleht sie noch kurz vor dem Abflug. Es bringt nichts.

Den ganzen Flug zurück nach Bogotá weint Adriana. Doch sie gibt nicht auf, besorgt sich über ihren Sohn das Geld für einen zweiten Anlauf. Und diesmal klappt es. Am Flughafen in Mexiko-Stadt lässt man sie durch, obwohl sie wieder nur ein Touristenvisum hat.

Mexiko als Zufluchtsort

In ihrer neuen Heimat Mexiko-Stadt hat Adriana nur wenige Menschen, mit denen sie über ihre Vergangenheit und ihre Flucht sprechen kann. Deswegen sitzt sie gerne vor dem Eingang der mexikanischen Flüchtlingsbehörde „Comar“. Denn hier trifft sie immer auf viele Landsleute. Und gerade jetzt bricht einer von ihnen in Tränen aus, ein großer Mann mit sonnengegerbtem Gesicht. Er habe alles verloren, seine Arbeit, sein Haus, seine Familie. Adriana umarmt ihn fest. „Es wird alles wieder gut.“

Die meisten Venezolaner sind hier, um ihren Asylantrag zu stellen. Und es werden immer mehr. Gab es im Jahr 2013 nur einen einzigen venezolanischen Asylbewerber, sind es nur vier Jahre später, 2017, schon mehr als 4.000. Laut „Comar“ werden alle Asylanträge von Venezolanern anerkannt.

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) geht allerdings davon aus, dass deutlich mehr Venezolaner nach Mexiko drängen. Und es nicht schaffen, einen Asylantrag zu stellen. Letztes Jahr sollen es mehr als 30.000 gewesen sein.

Der Exodus der Venezolaner

Raus aus dem Chaos: Allein 2017 sind rund 1,5 Millionen Venezolaner aus ihrer Heimat geflüchtet.

Quelle: Internationale Organisation für Migration der UN (OIM)

Adriana hat es geschafft: sie ist ein anerkannter Flüchtling. Sie hat damit nahezu die gleichen Rechte wie ein mexikanischer Staatsbürger, etwa Zugang zum Gesundheitssystem. In wenigen Tagen bekommt sie eine Karte zugeschickt, mit der sie kostenlos zum Arzt gehen kann. Ihre teuren Medikamente werden künftig vom mexikanischen Staat bezahlt. Bisher hat das Mexiko-Büro des UNHCR die Kosten übernommen.

Flüchtlinge und Weltenbummler Tür an Tür

In Adrianas Herberge, spät am Abend. In der Küche riecht es nach Fett und Fleisch und Fisch. Adriana knetet einen Maisteig, formt ihn zu einem Fladen und legt ihn in die Pfanne. Liebevoll beobachtet sie, wie der Teig immer mehr braune Stellen bekommt. Dann klopft sie zwei Mal, drei Mal mit ihren Fingern darauf. Die Arepas sind fertig. Adrianas Augen strahlen, als sie zwei amerikanischen Backpackern die gefüllten Maisfladen präsentiert. Zur Gruppe gesellt sich ein gedrungener Mann mit einem traurigen Blick. Genauso wie Adriana ist auch er ein Flüchtling. Leise erzählt er, dass er aus den USA nach Mexiko abgeschoben worden sei. Mehr will er nicht sagen.

Flüchtlinge neben Weltenbummlern, Vertriebene neben Urlaubern: Diese Herberge ist wie ein Brennglas einer Welt, in der manche Grenzen überwinden müssen, um zu überleben – und andere Grenzen überwinden wollen, um etwas zu erleben. Adriana setzt sich als letzte an den Tisch, an dem alle anderen schon essen. Sie redet viel, lacht, ist voller Kraft. Dann steht sie auf – und erzählt von ihrem Traum: einer eigenen Konditorei in ihrem neuen Zuhause, Mexiko-Stadt.

Vergrößern

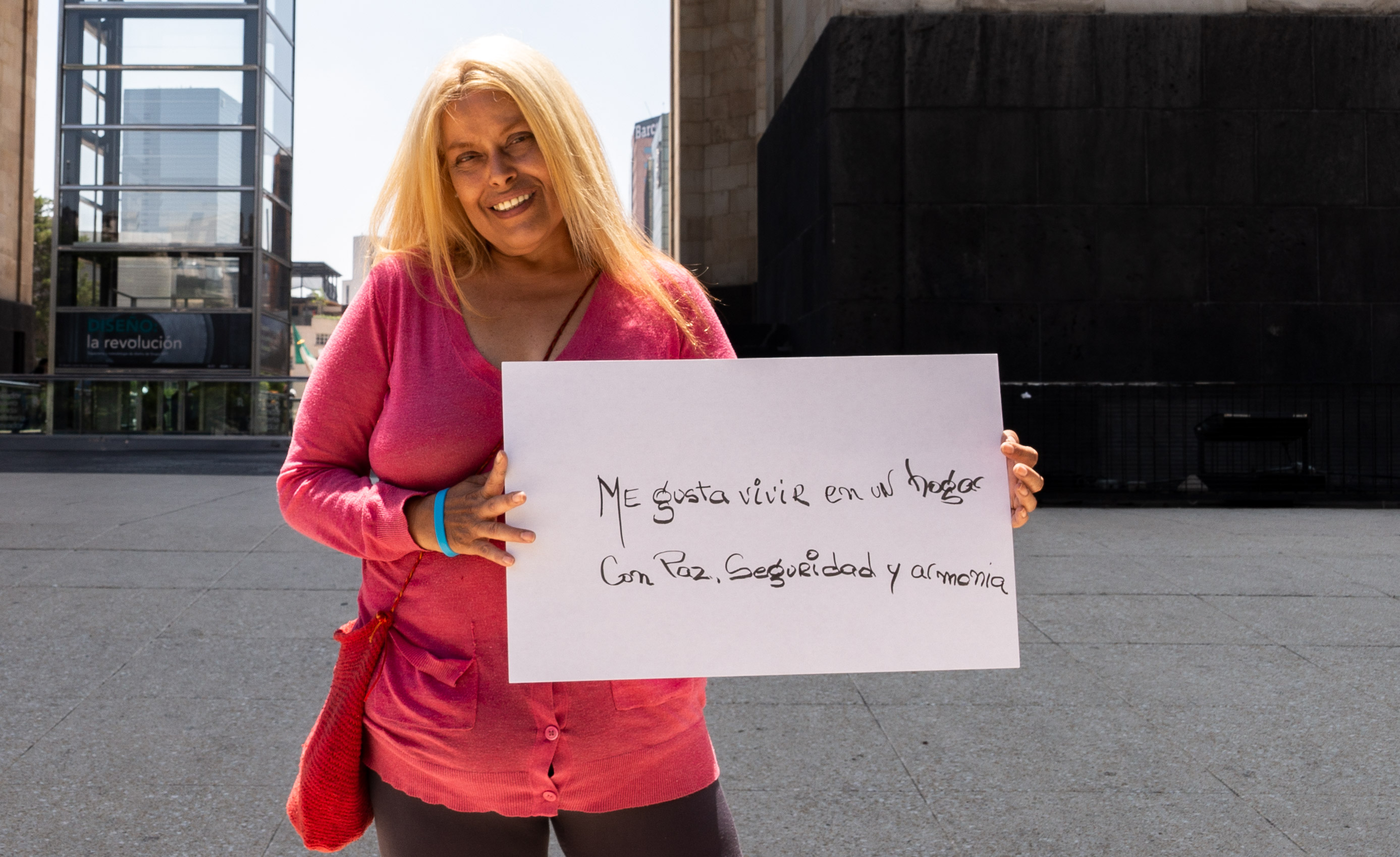

Adriana wünscht sich ein Zuhause in Frieden, Sicherheit und Harmonie.